La editorial Espasa ya ha publicado ‘Los caprichos de la suerte’, una novela inédita de Pío Baroja escrita en los últimos años de su vida en la que refleja la animadversión por el frentismo político durante la Guerra Civil, el hastío con su propia gente y el talento de uno de los grandes del siglo XX.

La noticia no es nueva: ya se conoce desde hace meses que entre las montañas de papeles que dejó en la casa familiar de Vera de Bidasoa (Navarra) habían encontrado una novela inédita. En este suceso se mezcla el morbo único que le da a un editor encontrar textos perdidos de un clásico (algo así como darse de bruces con un Santo Grial de andar por casa), el que tienen los medios por hablar de ello y el de los lectores, que podrán leer algo más de ese autor al que estudiaron en el colegio y que sólo de vez en cuando ojean cuando son mayores. Decía Mark Twain que un libro clásico es aquel “del que todo el mundo habla pero nadie lee”. Bueno, pues este noviembre Espasa publica ‘Los caprichos de la suerte’ (19 euros en papel, 12,99 euros en formato electrónico) y habrá que hacerle un feo al norteamericano leyéndolo, porque pocas veces se puede encontrar, más de 60 años después, un inédito de un escritor clave en el siglo XX español.

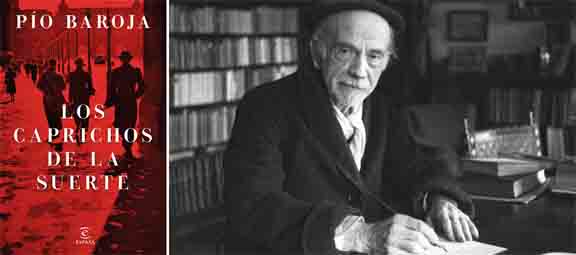

‘Los caprichos de la suerte’ es un ejemplo postrero más de cómo era Baroja, un intelectual sólido, nacido en 1872 y que tuvo la mala suerte de vivir lo suficiente como para ver a España partirse en dos y hundirse en el franquismo. Murió, además, en una de las peores épocas de la dictadura, en 1956, sin atisbo alguno de lo que vendría después. Baroja era un intelectual de viejo cuño, formado con esmero y poco dado a hacer bromas sobre la realidad. Era uno de esos pensadores de entrecejo siempre en V del cabreo que le daba España a diario. En la nueva novela se refleja el poso de pesimismos y hastío que deja este país en los que piensan un poco. Corresponde a su fase vital final, donde ya la vejez no le permitía ser quizás tan ingenioso y estupendo en el noble arte de juntar palabras, pero donde quizás tenía muy claro precisamente el cabreo intelectual. Supuestamente fue escrita entre 1950 y 1951, cuatro antes de que la muerte le recogiera.

Frentismo, país roto y exilio

La historia de ‘Los caprichos de la suerte’ orbita la Guerra Civil, pero sobre todo el frentismo ideológico que produjo la guerra y que la gobernó incluso en sus vendettas más miserables. Antes, durante y después. Narra y vive a través de Luis Goyena, un personaje harto de esa división y que decide huir y empezar un largo viaje que le llevará de Madrid a París pasando por Valencia. El texto supuestamente describe los excesos de la guerra, como unas Pinturas Negras a lo Goya pero en papel y tinta, donde unos y otros son reflejados como aniquiladores. En realidad Baroja parece resumir en el manuscrito todas sus neuras y manías alrededor de 1936: una democracia que llegó demasiado pronto y con una sociedad nada habituada a ella, el abismo ideológico, el fanatismo frentista, y a fin de cuentas el infantilismo político de un país sometido al altar y la fusta durante siglos.

Al parecer el manuscrito se conocía desde mediados de la pasada década pero había que concretarlo, estaría conectado además con otras obras cortas de Baroja, como ‘Los caprichos del destino’, y se mimetiza con su propio devenir personal. Ese personaje que camina, describe y es directo, que huye de los monstruos camino de un exilio que también fue suyo. El franquismo aplastó las opciones de ser libre y publicar en libertad, por lo que la novela terminó metida en carpetas por la familia de Baroja, a la espera de un mejor momento. Pero décadas después de olvido ha tenido que ser ahora, cuando España vuelve a girar de nuevo hacia un nuevo tiempo político, cuando vea la luz. Quizás sirva de acicate de conciencias. De todas formas que nadie espere ‘El árbol de la ciencia’, ni tampoco textos como ‘Zalacaín el aventurero’. Es un libro distinto, cargado de cabreo y sentencia nada amistosa con un país partido en dos.

Con la muerte de Baroja terminaba también una era, la de aquella Generación del 98 que fue literalmente arrollada por la del 27 y la guerra. En una España acelerada en lo cultural y donde cada década aparecía una guadaña que le pasaba la factura a la anterior, fue amigo de Azorín, Rubén Darío, Valle-Inclán o José Ortega y Gasset, coqueteó con el franquismo con cierta distancia (primero se exilió en Francia y regresa en 1938 para no volver al país vecino por la Segunda Guerra Mundial) y fue enterrado como ateo (para escándalo público). Eso sí, el gobierno envió a un ministro al funeral civil y entre los que portaron el féretro estaba Camilo José Cela. Uno de los testigos fue otro futuro finado, Ernest Hemingway. Da cierta idea de la dimensión que había alcanzado este autor que ayudó a crear esa otra cultura española, alejada de lo popular y en busca siempre de respuestas a lo que veían y vivían. Y eso, en España, conducía irremediablemente al pesimismo. Le va que ni pintado al año 2015 este Baroja. Quizás por eso sea el mejor momento para reencontrarse con los trazos de este guipuzcoano que sintió como pocos lo desagradecido que puede ser este país con su propia gente.