A finales de 1897, el cine llegaba a Salamanca siendo sólo un experimento científico que permitía capturar la realidad en movimiento. Apenas se vislumbraba su capacidad para acabar convertido en la mayor fábrica de ilusiones del siglo XX. Tampoco se podía esperar que medio siglo después fuese en Salamanca dónde el cine español decidiese dejar de ser sólo entretenimiento para convertirse en arte.

Por Nerea González Pascual

Esta historia comienza una tarde de primeros de diciembre de 1897, quizás con un pequeño grupo gente congregada en torno a un cartel en la entrada del teatro Liceo. Allí se anuncia la presentación de un aparato que, bajo el sello de la casa Lumière, permite captar ‘fotografías en movimiento’. Sólo se trata de una diversión más, casi una excentricidad, pero había sido anunciada a bombo y platillo como un espectáculo prodigioso que debía ser contemplado por todas las gentes de buen gusto. Un jueves 9 de diciembre, el milagro del cine llegaba por primera vez al gran público en Salamanca.

El responsable de aquella primera gran sesión era un bejarano, Augusto Márquez, que llevaba ya algunos meses realizando exhibiciones en su localidad natal. Éste no sólo se había hecho con la licencia de utilización del cinematógrafo en sesiones públicas sino que ese mismo año se puso detrás de la cámara para convertirse en el primer realizador salmantino. Una vista animada de las lavanderas del Tormes es la réplica charra de la ‘Salida de misa de 12 del Pilar de Zaragoza’ (Eduardo Jimeno, 1896), considerada hasta la fecha la primera película rodada bajo firma española.

Durante estas primeras décadas de cine, Salamanca sería escenario de un puñado de rodajes tales como el de ‘La mesonera del Tormes’ (José Buchs, 1919), ‘El Niño de las Monjas’ (José Calvache Walken, 1925) –la primera obra de ficción argumentada filmada en la capital– o ‘El Lazarillo de Tormes’ de Florián Rey (1925). Estamos a tan sólo dos años de que el terremoto del sonoro revolucione para siempre el cine en Hollywood y por el camino se habían quedado otros tantos proyectos, incluido el que hubiera bautizado como cineasta al fotógrafo Venancio Gombau con una vista de la Sierra de Francia.

Esos años de transformación vieron pasar a Buñuel por La Alberca de camino a Cáceres en 1932. El falso documental ‘Las Hurdes. Tierra sin pan’ arranca provocador con imágenes de la localidad que sitúan a la España de las provincias en algún punto entre el primitivismo y el púlpito de la Iglesia. El medio rural ofreció a los cineastas buenos escenarios para rodar desde documentales, a ficciones costumbristas o películas de época. Pero ya muy lejos del surrealismo de Buñuel, los títulos más destacados que pasarían por Salamanca durante las siguientes décadas serían ‘Marcelino Pan y Vino’ (Ladislao Vadja, 1954), ‘Ama Rosa’ (León Klimowsky, 1960), protagonizada por Imperio Argentina, o el film que convertiría por primera vez a Joselito en ‘El pequeño ruiseñor’ (Antonio del Amo, 1956). Muy moderno todo…

En realidad, sí. Al margen de la industria cinematográfica más cercana al franquismo, en España una generación de nuevos realizadores –más cinéfilos que nunca– comenzaba a buscar la inspiración en el modelo de arte y ensayo. La influencia del Neorrealismo Italiano fue el prólogo de la entrada mundial del celuloide en la modernidad a través de lo que se conocería como el movimiento de los ‘Nuevos Cines’. En España, a las ganas de explorar las fronteras del lenguaje se unía la necesidad de salvar la censura sin renunciar al compromiso de denuncia de la realidad social de la dictadura. Y es precisamente aquí, en Salamanca, donde la gente de la gran pantalla se reunió para formalizar también su propio Nuevo Cine.

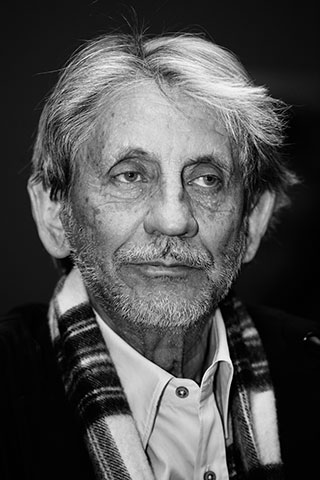

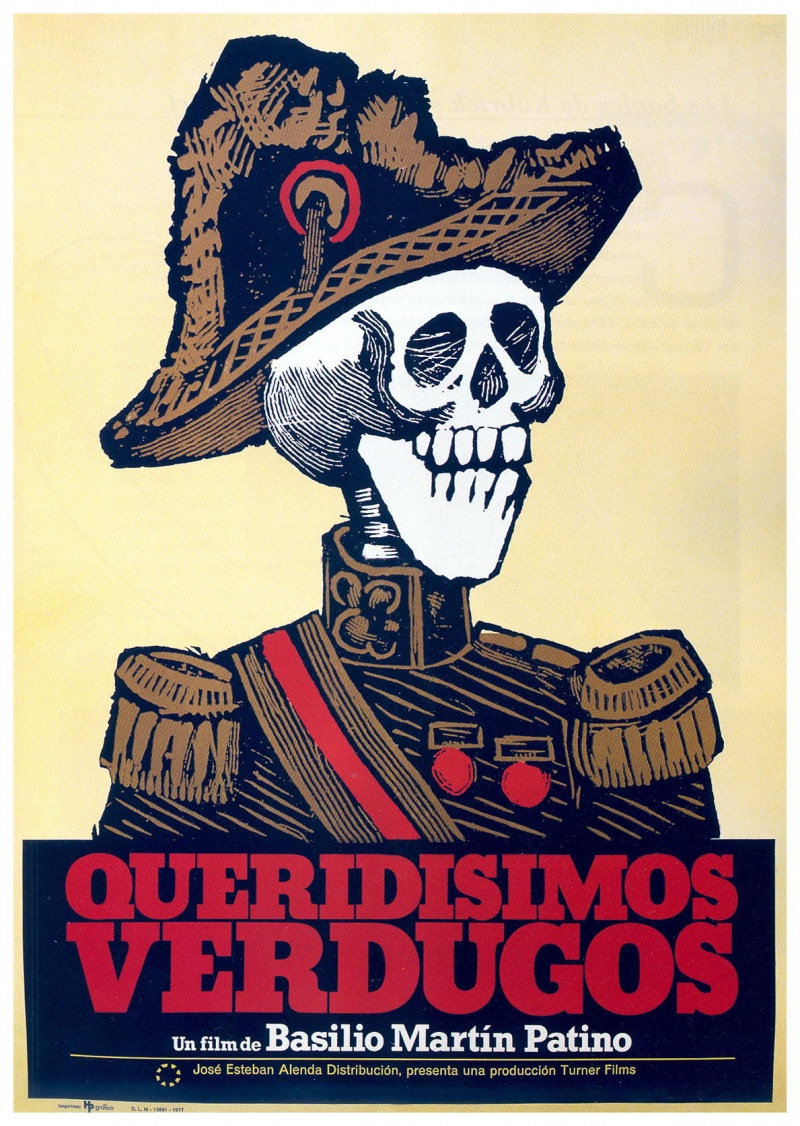

En el año 1955, un joven procedente de Lumbrales licenciado en Filosofía y Letras y titulado en la Escuela Oficial de Cine de Madrid, consiguió organizar en la Universidad de Salamanca un encuentro entre las más importantes figuras del cine de la época. Aquel cineasta era Basilio Martín Patino, el responsable de obras como ‘Mis queridísimos verdugos’ (1973) o ‘Canciones para después de una Guerra’ (1971). Pero sobre todo, hablar de Martín Patino es hablar del director que convirtió la imagen de Salamanca en icono con ‘Nueve cartas a Berta’ (1965).

Aquellas I Conversaciones sobre el cine español fueron un gran foro de discusión artística, concebido por Ricardo Muñoz Suay, que agrupó a profesionales del rodaje y de la crítica pero también de todos los signos políticos: desde Juan Antonio Bardem a Sáenz de Heredia, pasando por Berlanga, Fernán Gómez o José María García Escudero. Las conclusiones que de allí salieron fueron en definitiva los principios que definirían el Nuevo Cine Español de las próximas décadas: la necesidad de aumentar la calidad artística haciendo más cine de autor en vez de limitarse al cine industrial, legislar la censura –que hasta entonces consistía en normas no escritas que aplicaba el censor de turno según su particular criterio– y en tercer lugar, la obligación de recoger la tradición cultural española. En Salamanca, el cine español decide quitarse los complejos para convertirse en arte pero también en un arma en dirección contraria al paraíso de ficción social que tanto se había esforzado por crear la industria.