El Thyssen-Bornemisza cuenta los días que le quedan para exhibir una de las mejores exposiciones sobre arte po que hayan pasado por España, y la mejor desde 1992.

IMÁGENES: Museo Thyssen-Bornemisza

Cada vez queda menos tiempo así que un consejo: aprovechen para visitar ‘Mitos del Pop’ en el Museo Thyssen-Bornemisza de Madrid. Porque son oportunidades que no volverán. Pocos estilos son tan agradecidos de cara al público, con tanto gancho y tantas referencias subterráneas que conectan con la audiencia como el arte pop. Picasso ya es un clásico, igual que Dalí: la gente reacciona porque lo ha visto en el colegio o porque le “suena”. Pero el arte pop es diferente: no has visto esa pieza jamás pero por alguna razón establece unas referencias visuales y estéticas que llevan al espectador hacia ese universo mitológico que es el pop y que ha modelado gran parte de nuestra cultura desde los años 60 para acá. Porque no sólo es pintura, es publicidad, es diseño, es modernidad, es música, cine, cómic… todo lo que es posmoderno y propio de nuestro tiempo queda resumido.

El arte pop conformó el siglo XX mucho más que cualquier otro estilo o vanguardia: el cubismo, el arte abstracto o el surrealismo se ahogaron entre divismos personalistas y esa falsa conciencia del artista que cree hacer un servicio a la sociedad y llegar a ella cuando en realidad sólo expresaba sus universos personales. La gente se acuerda de Picasso y Dalí, pero no asimila los mensajes que lanzaban. En cambio el arte pop llegó hasta el último rincón de la psique social gracias en parte a que cabalgó sobre el diseño, el cine, la música, la publicidad… todo. Richard Hamilton, el autor del primero gran collage pop, definió lo que hacía como un movimiento “popular, efímero, prescindible, barato, producido en serie, joven, ingenioso, sexy, divertido, glamuroso y un gran negocio”. Imposible mejorar la definición. En cierta medida Hamilton, Warhol y compañía se limitaron a bailar sobre la tumba de la “gran cultura” que había sido mantenida y subvencionada por la burguesía: ahora llegaba la hora de esa clase media consumista y su propio estilo de arte, perfectamente reproducible en láminas, en posters para casa y también para el vídeo, el reproductor de música, el DVD, el streaming… arte masificado e individual al mismo tiempo.

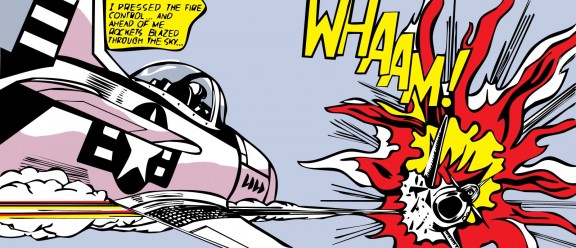

‘Whaam’ (Roy Lichtenstein – 1963)

‘Mitos del pop’ revisa con profundidad cómo en los años 50 y 60 del pasado siglo se gestó ese “algo” indefinido que arrancó con una mezcla paralela de estética y arte, desde la incipiente publicidad de la sociedad de consumo de masas (luego descuartizada por Warhol y otros) a la influencia del cómic o la música en el arte, y viceversa. Sobre todo en el mundo anglosajón, pero también en la Europa continental. El museo reúne obras significativas de Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein o Hockney, algunas de ellas inéditas en España y que lanza una perspectiva del origen, desarrollo y proyección hacia un siglo XXI que parece salido de mentes de arte pop. Para poder organizarla se han tomado préstamos de medio mundo: la National Gallery de Washington, la Tate de Londres, el IVAM valenciano o la prestigiosa colección Mugrabi de Nueva York, por citar solo algunos.

La selección incluye un centenar de obras que van desde la experiencia británica hasta la definición del estilo en EEUU, culminando con los formatos adoptados por su expansión por Europa. Objetivo: el análisis mencionado, rastrear esos caminos paralelos multidisciplinares y las fuentes originales de las que bebió el pop en el arte; también revisar los mitos fundacionales del movimiento, siempre a partir de los grandes nombres propios de apellidos germánicos acunados por el mundo anglosajón: Warhol, Rauschenberg, Wesselmann, Lichtenstein, Hockney, Hamilton… y ya en España (aquí también dejó su huella) el famoso Equipo Crónica. Todos ellos crearon un nuevo código estético que sigue en pie y en expansión. Porque la muestra define la situación actual: se expande. El arte pop no sólo no ha muerto sino que ha tenido una nueva vida a partir del diseño gráfico moderno y la aplicación de las nuevas tecnologías al arte. Todo el arte pop, realmente, se basa en una perspectiva muy peculiar de la realidad, una reconstrucción simbólica de lo real a partir de una serie de elementos básicos.

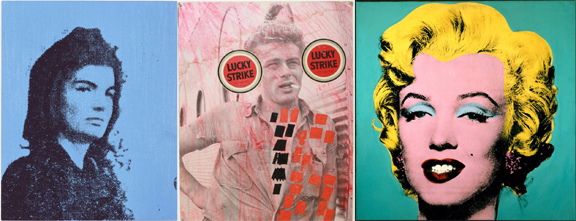

‘Jackie’ (Andy Warhol), James Dean Lucky Strike (Roy Johnson) y ‘Marilyn’ (Warhol), tres iconos que alimentaron el arte pop

Hasta aquí la explicación más o menos periodística: ahora empieza algo tan abstracto como las razones de un movimiento cultural (porque su alcance y movimiento transversal es mucho más importante de lo que pensamos) que fue recibido por la ortodoxia de finales de los 50 como la muerte misma del arte, una confusión entre diseño, publicidad y cultura de masas que los oficiales no comprendían. Tras la Segunda Guerra Mundial, y el triunfo del modelo de capitalismo mundial a la americana, la cultura de masas anticipada por Ortega y Gasset con clarividencia se impuso al viejo modelo europeo burgués y dio como resultado un nuevo marco de desarrollo. E

l arte pop fue el primer hijo directo de esas nuevas circunstancias, un estilo que atravesaba por completo toda la realidad mediática, social y cultural para conformar un nuevo modelo que se tradujo, al menos en el arte, en piezas como el collage ‘Just what is it that makes today’s homes so different, so appealling?’ (de 1956, Richard Hamilton), uno de los primeros pasos hacia ese horizonte. Fue también la primera vez que apareció el vocablo “pop”, contracción anglosajona de “popular” o para las masas. El círculos se cerraba y abría mil puertas y ventanas.

España y el arte pop

A España llegó todo tarde, como siempre. Una minoría se percató de lo que sucedía en Londres, Nueva York o Los Ángeles antes que el resto, pero en España ser una minoría ilustrada es una invitación a la marginalidad o el desprecio generalizado. Además eran otros tiempos a los actuales, por mucha crisis rampante que halla: en los 60 en España había una dictadura que incubaba sus contradicciones bajo el desarrollismo económico, lo que facilitó que el arte pop entrara lentamente a través de la música, el cine y la publicidad. No el cómic, que aquí seguía atado de pies y manos a los viejos mitos del tebeo. Pero bajo lo inocuo aparente del pop se deslizaba el mensaje político: cuando una sociedad está aprisionada su libertad y su ansia se filtra por cada grieta, por pequeña que sea. Así aparecieron el Equipo Crónica y el revisionismo clásico del arte pop con la serie de ‘Las Meninas’, una reconstrucción que fue toda una declaración de intenciones.

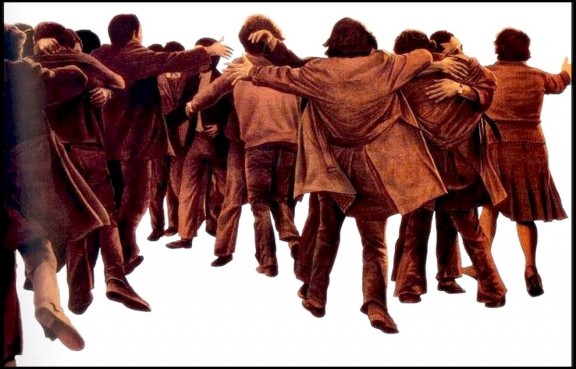

En la exposición del Thyssen se revaloriza esa aportación junto con otras. En aquellos tiempos surgieron Juan Genovés con ‘El abrazo’ (pop ya tardío, en plena Transición, pero como todo llega tarde…), Eduardo Arroyo y ‘Blanco White amenazado por sus seguidores en Londres’ o ‘Vestido bajando la escalera’, y el regreso siempre fuerte hacia el Equipo Crónica. Curiosamente el arte pop tuvo una segunda vida bajo ese ente difuso llamado La Movida, cuando el noble arte del collage (pilar del arte pop) revivió gracias a la estética de finales de los 70 y primeros 80 que tan bien supo aprovechar incluso el cine inicial de Pedro Almodóvar.

El abrazo (Juan Genovés 1976)

Gurús, publicidad y mitomanía pop

Cualquier cosa que tenga usted en casa puede ser objetivo del arte pop, o un subproducto del mismo. A fin de cuentas Andy Warhol se hizo célebre con una serie de fotografías alteradas de las mundanas latas de sopas Campbell. Y ya está: la vulgarización del acto mismo de creación a partir de los parámetros industriales contemporáneos (series, fotografía, latas y algo de imaginación) es una de las muchas técnicas asociadas al arte pop, deudor de aquellos primeros momentos dadaístas y rompedores en los que Duchamp metió un urinario en una exposición. Crítica social, un corte de mangas generoso y prolongado en múltiples formatos hacia esa cultura de masas acunada durante los años 20 y 30 que emergería con una demoledora fuerza industrial en los 50 para prolongarse hasta hoy.

La mitomanía alcanza también al arte pop: el cómic es una nueva mitología posmoderna y pagana, llena de los recovecos que ya anticipó Homero en la ‘Ilíada’ y la ‘Odisea’; en la música los Beatles elevaron el listón del gusto hacia cotas de mesianismo mitómano que eran en realidad un síntoma de una sociedad enfermiza; y la publicidad, la televisión y el cine ayudaron a cimentar ese gusto pop que hoy es indisociable de todos nosotros. Marylin Monroe y Elizabeth Taylor, Mick Jagger, John Lennon, los personajes de Disney, Supermán… pasto de la hoguera de vanidades cruzadas del pop. Mitomanía elevada a la categoría de técnica estética. Warhol como el gran gurú, Liechtenstein como el gran definidor, Hockney como el bicho raro que traza su camino y arrastra al resto… todos jugaron un papel fundamental a la hora de cimentar un arte que la exposición del Thyssen permitirá ver de cerca.

La exposición es una operación quirúrgica en la que desfilan Richard Hamilton, Paolozzi, Warhol, Lichtenstein (mucha atención a la pieza ‘Look Mickey’ prestada para la exposición), Rauschenberg, Jasper Johns, Wesselmann, Rosenquist, Alex Katz… pero también el trasfondo publicitario e industrial de las icónicas latas de sopa, los cigarrillos, el detergente, la publicidad de chicles y bebidas como Coca-Cola (pocas marcas han hecho tanto por el arte como ese logo retro y vintage), la ropa, la eclosión del estilo juvenil y desmadrado incubado en las calles de Londres que terminó siendo el referente mientras la elegancia aburguesada de antaño era ya pasto de “gente mayor”, la sustitución de los usos y costumbres europeas por los de América, los hippies que suceden a los rockeros (que también están metidos en el movimiento sin saberlo)… Pero el arte pop también fue un nuevo intento de revisión del arte para sobrevivirse a sí mismo. Porque los artistas con incombustibles, siempre van un paso por delante de la propia sociedad, o incluso cabalgan a su vera. Ahora incluso con los videojuegos y la cultura estética asociada a éstos… pero ésa ya es otra historia.

‘Look Mickey’ (1961 – Roy Lichtenstein)

Las Meninas (Equipo Crónica – 1970)

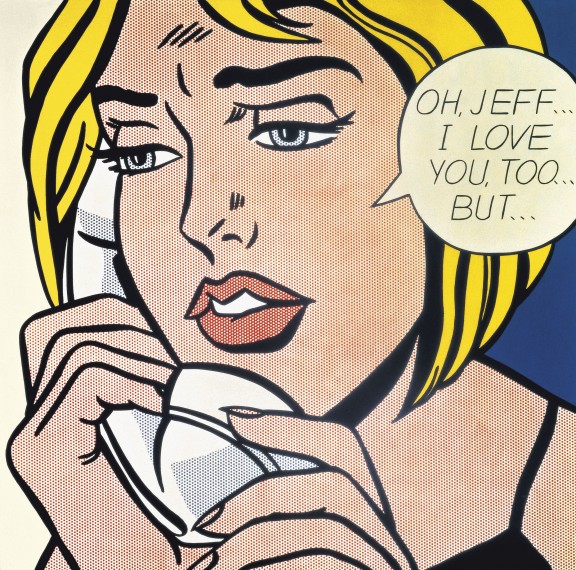

‘Oh Jeff i love you but…’ (Roy Lichtenstein)