El mundo de la ópera vive y disfruta los dos siglos del nacimiento de dos músicos fundamentales en la tradición occidental, dos compositores de ópera que fueron mucho más que artistas y que dieron a la música algunas de sus mejores partituras.

Como el agua y el aceite, culturalmente unidos por la ópera y su dimensión lírica, teatral y musical, pero separados por idioma, cultura e ideología. Dos caras de la misma moneda que gira y gira para construir el arte de la ópera, hoy denostado por las masas pero que en su momento fue el espectáculo total que encandiló a millones de personas en Europa y América. Verdi y Wagner, blanco y negro, condenados a ser viajeros del mismo tren al haber nacido el mismo año, 1813, un año de recuperación de las grandes Guerras Napoleónicas y sus millones de muertos en todo el continente. En este 2013 que arranca se celebran los bicentenarios de ambos, con Italia de uñas por la coincidencia y Alemania dándole la espalda a todo lo que no resuene en alemán.

El italiano, ya al final de su larga vida, se acercó al estilo wagneriano, pero siempre mantuvo su amarre al clasicismo de Donizetti y de la tradición del bel canto de su país: en las óperas verdianas domina la voz humana, que lo es todo, y la historia es un paquete completo, cerrado y con lacito, para ser consumida. Era, sobre todo, hijo de su cultura y de un mercantilismo operístico muy desarrollado en Italia y Francia. En cambio, Wagner era un revolucionario nacionalista: quería crear el “teatro total”, una visión universal, maximalista e integral de lo que debía ser la obra lírica. Sumó a su genio la tradición griega, la filosofía apolínea de Nietzsche, la mitología germánica y lo engarzó todo como piezas de un gran mecano en una obra donde la voz humana estaba a la altura de los instrumentos. Nadie era más, todos eran partes de un tótem único.

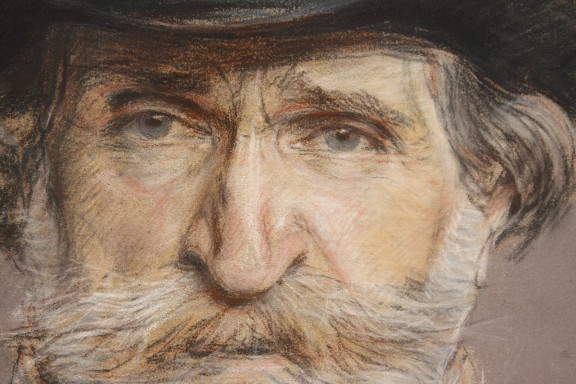

Giuseppe Verdi

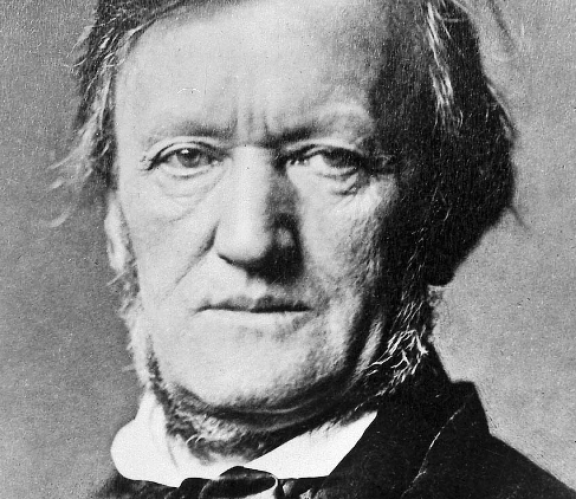

Richard Wagner

La celebración será mundial en ambos casos, con todos los teatros operísticos programando los grandes hitos de estos dos genios del pentagrama: desde la Scalla de Milán ya resuenan ‘La Traviata’, ‘Nabucco’ o ‘Aida’, mientras que en Bayreuth, la localidad convertida en La Meca wagneriana ya preparan una maratón del ciclo del Anillo del Nibelungo y de las óperas maestras fuera de esta particular saga, como ‘El holandés errante’. Las discográficas especializadas en el sector clásico, como Deutsche Grammophon o EMI Classic, que ya han empezado a recuperar grabaciones antiguas, a reeditar y a encargar nuevas versiones o sesiones con los grandes maestros para poder explotar comercialmente dos marcas universales como Verdi y Wagner.

Sólo en España las programaciones se han rellenado con estas dos fórmulas artísticas: el Liceo de Barcelona programará tres ópera wagnerianas con el Festival de Bayreuth (‘El holandés errante’, ‘Lohengrin’ y ‘Tristán e Isolda’) y más adelante ‘El Oro del Rhin’ y ‘Rienzi’; el Teatro Real madrileño, sacudido por los recortes, hará una versión orquestal de ‘Tristán e Isolda’; el Palau de las Arts de Valencia quiere recuperar la versión del Anillo del Nibelungo que hizo La Fura dels Baus. Y con Verdi, el Real de Madrid prepara ‘Macbeth’, el Abao de Bilbao ‘La Traviata’, ‘Un giorno di Regno’ y ‘Las vísperas sicilianas’. El Liceo barcelonés es más comedida: sólo ‘La forza del destino’.

Un violinista clásico de gran talento me dijo una vez que Wagner, me gustara o no su música, era fundamental para entender el devenir de la música contemporánea por haber dado la vuelta como un calcetín a los cánones clásicos. Verdi fue más un compositor al uso, menos dado a revoluciones pero sí a emociones, mientras que el alemán recalcitrante había sido un vanguardista que terminó encorsetado por sus propias fórmulas. A Verdi se le ama o se le ignora (quien no le guste), pero a Wagner se le ama o se le odia. Es el precio a pagar por ser un artista total, pero también una figura vinculada con el nacionalismo: tanto Verdi como Wagner fueron instrumentalizados por sus naciones durante la unificación en el siglo XIX, dando como resultado figuras algo distorsionadas. Pero todo formaba parte de su éxito.

Scala de Milan, el segundo hogar de Verdi en su carrera

Verdi

Giuseppe Verdi nació el 10 de octubre de 1813 en una Italia convulsa. Recibió estudios de música desde muy temprano, intentó entrar en el Conservatorio de Milán pero fracasó. Pero perseveró y logró ser compositor vinculando sus obras con la política nacionalista italiana del pueblo. Enganchó a los milaneses, que le lanzaron al éxito sobre piezas como el ‘Va pensiero’, el himno no oficial de Italia. Revolucionó el bel canto italiano, modernizándolo para evitar su anquilosamiento y al éxito profesional le unió el mito nacional: las letras de su nombre sirvieron como divisa política, el “Vittorio Emanuel, Rey de Italia” en alusión al monarca que promovía la unificación de los estados italianos. Toda su obra se vinculó con la ópera salvo algunas piezas, pero al final de su vida se acercó a los parámetros centroeuropeos y parte del público le dio la espalda. No importaba: ya era un mito en vida. Murió en 1901 dejando su fortuna para la fundación de la Casa Verdi para músicos jubilados en Milán, donde fue enterrado rodeado de miles de italianos que cantaban el coro de los esclavos de ‘Nabucco’ al paso del féretro, el ‘Va pensiero’. Obras más importantes: ‘Nabucco’, ‘Macbeth’, ‘Rigoletto’ ,’La Traviata’, ‘Il trovatore’, ‘Don Carlos’, ‘Aida’, ‘Otello’, ‘Falstaff’ y el Réquiem final.

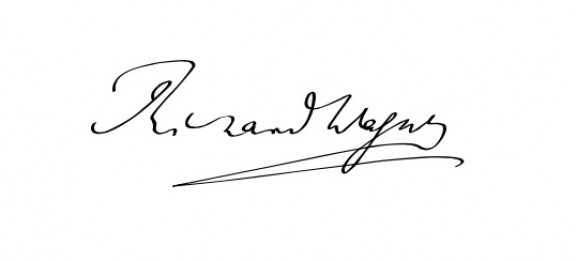

Bayreuth y la firma del compositor

Wagner

Richard Wagner nació el 22 de mayo de 1813 en Leipzig y recibió formación desde el principio en su propia familia, vinculada a la música y el teatro. También recibió cierto mecenazgo intelectual de Von Weber, el libretista y escritor alemán. Obseso de la literatura clásica, fusionaría en la ópera ambas artes (letras y música). A los 20 años arrancó su carrera siendo director del coro de Würzburg y durante años dio tumbos por teatros y auditorios de provincias que sólo le dieron problemas. Huyó a París y durante el viaje concibió ‘El holandés errante’. Pero no fue suficiente: hizo trabajos de supervivencia, como transcribir óperas italianas, a las que detestaría durante toda su vida. Su vida giró cuando en 1842 estrenó ‘Rienzi’ en Dresde y el éxito le encumbró.

Wagner transformó el pensamiento musical con la idea de la “obra de arte total” o “gesamtkunstwerk”, la síntesis de todas las artes poéticas, visuales, musicales y escénicas, que desarrolló en una serie de ensayos entre 1849 y 1852, y que plasmó en la primera mitad de su monumental tetralogía ‘El Anillo del Nibelungo’, para luego hacerse algo más conservador. Para él eran vitales los juegos en la partitura de los “leitmotivs” o motivos vitales, pequeñas composiciones que se identificaban con un aspecto de la obra y que combinaba con las demás para dar una narración sonora de la historia. Siendo ya una celebridad concibió la idea de hacer un gran teatro sólo para sus obras, y finalmente fue Bayreuth la elegida, donde construyó un teatro inmenso específico para sus óperas y su diseño artístico y que actualmente conforman el célebre Festival de Bayreuth. Pero el éxito no le libró de algo muy propio de todo buen músico hasta su muerte en Venecia en 1883: trifulcas intelectuales, relaciones amorosas turbulentas, ruinas y fortunas cíclicas y alguna que otra huida a la carrera de los acreedores. Todo eso unido a sus “lados oscuros”, como el antisemitismo rampante del que hizo gala al final de su vida, que le haría predilecto de Hitler. Toda una maldición para su legado. Obras más importantes: el ‘Anillo del Nibelungo’ (cuatro óperas: ‘El oro del rin’, ‘La Valquiria’, ‘Sigfrido’ y ‘El ocaso de los dioses’), ‘El holandés errante’, ‘Lohengrin’, ‘Parsifal’, Tristán e Isolda’, ‘Tannhäuser’, ‘Los maestros cantores de Nuremberg’, ‘Rienzi’.