Han pasado 70 años de un día en el que vibró todo en las playas de Normandía, un suceso histórico representado sobre todo en el cine, la televisión, la fotografía.

En comparación con aquellos tipos de casi 30 países diferentes que desembarcaron en las playas de Normandía las actuales generaciones son como briznas de hierba cortada. No es un cliché, es más bien la constatación de que Occidente sólo fue sublime en su sacrificio cuando tuvo que salvar su civilización del rodillo fascista. Un momento histórico que hizo honor al “sangre, sudor y lágrimas” que pronosticara Churchill a los británicos cuando se quedaron solos (durante unos meses) frente a Hitler y sus aliados. Hoy ya casi nadie prestará atención, porque en el fondo son asuntos que quedan muy atrás. Sin embargo, ahora, cuando el conformismo de una inmensa mayoría de europeos ha aupado a partidos de extrema derecha (como entonces) y su apatía permite que los regímenes no evolucionen (como entonces), resulta más útil intentar recordar y rememorar un suceso que ha dejado huella en el arte. Principalmente en el audiovisual.

Para entender bien la huella y el impacto del Día D (6 de junio de 1944, desde las 6.00 de la mañana) hay que comprender que, en el fondo, es un momento “reconstruido” en las décadas posteriores por los vencedores. Hay dos momentos clave de la Segunda Guerra Mundial que los Aliados supieron explotar a fondo como propaganda, durante y después, llegando incluso al día de hoy. Uno fueron esas cinco playas normandas (llamadas en clave Sword, Juno, Gold, Omaha y Utah), y el otro Stalingrado, dos batallas que marcaron el fin del Tercer Reich y que pasarían a la Historia colectiva como las puñaladas al tirano del bigotito ridículo. Dos momentos de los que se han hecho todo tipo de reconstrucciones audiovisuales, todas ellas destinadas a confinar en la memoria los motivos políticos y morales por los que se luchó. Esto no elimina fuerza o justificación al sacrificio de aquel día, sino que incide en cómo el arte reconstruye a su manera los elementos de la realidad.

Tanto los países anglosajones que llevaron el peso de la guerra en el oeste y el sur (EEUU, Canadá y Reino Unido) como los rusos en el este han invertido tiempo, dinero y facilidades desde los años 50 en adelante para conseguir elevar la leyenda de esas situaciones que en realidad fueron auténticos mataderos. Sólo en Stalingrado se calcula que cayeron, cómo mínimo, 1,5 millones de personas. En Normandía fueron muchos menos, pero precisamente la reconstrucción audiovisual que se ha realizado sirvió para depurar lo malo y ensalzar lo bueno, y en los últimos años (especialmente después de Spielberg), para engrandecer el sacrificio y lo malo como la factura a pagar por un fin más alto. Ese fin se llevó por delante a 550.000 militares entre muertos, desaparecidos y heridos durante las horas siguientes entre ambos bandos.

Fotografía: un loco infartado llamado Robert Capa

Era fotógrafo, corresponsal de guerra. Lo había visto todo en la Guerra Civil: barbarie, sadismo político, las hordas fascistas cayendo sobre la población civil de la zona republicana y los milicianos republicanos ajustando cuentas en las tapias con los del bando nacional. Venía de una de las guerras más crueles que haya visto la Humanidad, pero pocas cosas le llevarían al límite mismo como el Día D. Como era habitual, se incrustó entre las tropas del desembarco en Omaha (concretamente el 16º Regimiento de la 1ª División de EEUU, apodada Big Red One) para poder fotografiar el momento justo de poner pie en tierra y así enviárselas a la revista Life, uno de los grandes medios de la época y que era la ventana abierta al público estadounidense sobre el conflicto. Muchas de esas fotos también alimentaban a los medios británicos, canadienses y latinoamericanos.

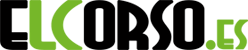

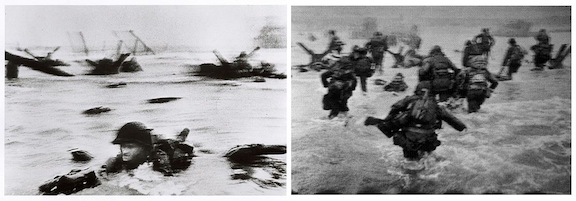

En esa playa hizo el grupo de fotos ‘The Magnificient Eleven’, desde el primer pie en el agua hasta los búnkeres que defendían la que, a la postre, sería la peor de las cinco playas del desembarco. Esas mismas fotos servirían luego a Steven Spielberg para crear los primeros 20 minutos de ‘Salvar al Soldado Ryan’, pero mejor no adelantarse. Capa viajaba con el resto de soldados dentro de una de las lanchas del desembarco. En total tomaría 106 pero sólo sobrevivieron 11 tras pasar por Londres (de ahí el sobrenombre de las Once Magníficas en ingles). Pero tampoco conviene adelantarse.

Capa desembarcó con el resto entre la lluvia de balas y ráfagas de ametralladora, obuses y defensas estáticas con una Contax II en las manos: tomó 106 fotografías, la mayor parte desenfocadas, en movimiento. Mientras corría para evitar que le mataran le daba al botón e intentaba, como podía, enfocar lo suficiente. En total cubrió las dos primeras horas del desembarco: la resistencia alemana, los soldados americanos cayendo como moscas y él mismo, medio muerto, agotado, deshidratado, siguió con ellos. Entonces le dieron la orden de volver a Londres para sacar las fotos y que esa misma tarde, si se podía, pudieran entrar en las rotativas de EEUU y Reino Unido.

Entonces llegó el desastre: un trabajador del laboratorio de Life en la capital inglesa cometió el terrible error de velar los negativos en el cuarto oscuro y los destrozó. Todas las fotos inservibles salvo once. A Capa, cuentan, tuvieron que sentarlo cuando sufría un principio de infarto, pero no dijo una palabra. Durante años se especuló con quién fue el matarife digno de fusilamiento, desde un becario de Life hasta el chico del té de quince años que pululaba por allí. La revista Life, después de dudarlo mucho, decidió publicarlas el 19 de julio, trece días después. Y acertó, porque se convirtieron en el testimonio urgente, alocado y directo de lo que allí pasó, desde las cabezas gachas en la lancha hasta el soldado que se arrastra por el agua intentando no ahogarse ni que le vuelen la cabeza.

Cine: de los 60 a Spielberg

El cine ha dado dos grandes películas sobre una operación tan aparatosa: ‘El día más largo’ (1962) y ‘Salvar al Soldado Ryan’ (1998), dos momentos diferentes en los que se cimentó gran parte del imaginario colectivo que tenemos en la memoria. Si bien la primera fue una clara película de propaganda de los vencedores, rompió muchos tabúes sobre el cine bélico y supo, a pesar de ser obra de cuatro directores (Ken Annakin, Andrew Marton, Bernhard Wicki y Darryl F. Zanuck), tener un ritmo más que elegante y preciso. Hollywood se volcó con el Ejército de EEUU para poder desarrollar sin tapujos aquella operación. Incluso tiene una de las primeras escenas violentas de este género: el ametrallamiento de un paracaidista americano colgado de un edificio, la primera vez que se mostraba la crueldad en toda regla de aquella guerra. Y la nómina de actores es, todavía, la más larga de la historia: Robert Mitchum, Rod Steiger, John Wayne, Richard Burton, Henry Fonda, Sean Connery…

El uso de diferentes directores supuso la multiplicación de unidades y la multinarración en el filme: cada grupo de soldados tenían su historia, incluso desde el lado alemán, lo que daba mayor efectividad y no se trataba de una película al uso, sino de un salto audiovisual que quería ser muy preciso (se usaron como estructura los propios partes militares minuto a minuto) y al mismo tiempo dejar claro quién era el bueno y quién el malo. Un fin simplón con un relato complejo. Pero a día de hoy sigue siendo una de las grandes películas bélicas, libre, eso sí, de la carga de antimilitarismo que sí tendrían otras posteriores. Se basó en una historia real para realzar el heroísmo de una generación hoy olvidada: el sacrificio para rescatar con vida al último hijo de una familia que había llevado a todos sus vástagos al frente y los había perdido a todos menos uno.

Tendrían que pasar más de 30 años para que Steven Spielberg se adentrara de nuevo. En realidad ‘Salvar al soldado Ryan’ no es una película sobre el Día-D; de hecho, el desembarco en sí sólo ocupa una pequeña parte del metraje inicial, se desarrolla mucho más a lo largo del frente occidental posterior. La cuestión es que la parte inicial es, por su crudeza, hiperrealismo y violencia (de hecho sería censurada en su paso a la televisión americana para evitarle al público ver en prime time cómo le arrancan la cara a alguien de un balazo), un momento clásico del cine de acción. Spielberg superpuso el desembarco de sus personajes al de Robert Capa en ocasiones casi foto a foto. Fue inteligente y supo entender que tenía que ser realismo exacerbado, no edulcorarlo.

El resultado son unos 20 minutos de tensión que tuvo un impacto brutal en la audiencia en todos los países donde se exhibió: cámara al hombro, movimiento, a veces tan fuerte que incluso imita el desenfocado que sufrió Capa con su cámara, siempre a la carrera. Los actores fueron enviados a entrenar con unidades de infantería, y cuentan que algunos lo pasaron realmente mal por orden directa de Spielberg, que pidió a los militares que les adiestraron que fueran especialmente crueles. La idea de Spielberg era incluso intentar remedar en lo posible la carrera. No pudo hacerlo en una sola toma o en varias como pensó originalmente, pero al final el resultado fue demoledor. Incluso el tono y la luz de la fotografía de cine queda oscurecida, con tonos grisáceos y plomizos, igual que aquella mañana de junio nublada y lluviosa en el Canal de la Mancha.

Televisión: ‘Hermanos de Sangre’, la reconstrucción larga

Después de que culminara su aventura de 1998 junto a Tom Hanks, Spielberg decidió alargar la historia de otra forma. Pero para poder hacerlo necesitaba más tiempo: tuvo que saltar a la televisión, a una serie de diez capítulos para la HBO que luego resultaría quizás lo mejor que se ha hecho nunca sobre el frente occidental. Camina en paralelo, usando los recuerdos de los propios veteranos, junto a la Easy Company, una unidad de la 101 División Aerotransportada que saltó primero sobre Normandía y desde la retaguardia ayudó a que la invasión fuera un éxito. Todo transcurre desde el 6 de junio hasta la conquista del refugio nazi en las montañas alpinas, el Nido de Águilas de Hitler, Berchtesgaden. La serie se convertiría en un clásico y en un aporte para la edad dorada de la ficción televisiva, donde Hanks y Spielberg ejercieron de productores.

La serie, estrenada en 2001, supuso la cima del género y sin duda alguna la reconstrucción mitificada más elocuente de todas las que se han hecho sobre esta parte de la guerra. En comparación con ‘The Pacific’ (mismos autores, mismos productores, pero con la guerra del Pacífico contra Japón como telón de fondo) era casi un poema al valor, mientras que ésta era mucho más cruda en el hedor de la guerra. Casi podría decirse que mientras en ‘Hermanos de Sangre’ lo que importaba era el mensaje político (democracia, sacrificio por la libertad, camaradería, internacionalismo y victoria de la voluntad), en la segunda se analizaba los desastres humanos del conflicto.

Basándose en la novela homónima de Stephen E. Ambrose, la serie causó un fuerte impacto en EEUU y en Europa, donde incluso tuvo éxito en países “enemigos” como Alemania y Austria. Sin embargo el relato, fiel al fondo pero no a los detalles, dejó a parte de los veteranos de la 101 con la sensación de que Hollywood había construido el relato a su gusto. Algunas incongruencias son bastante importantes, como la que rodea al soldado Blithe, supuestamente fallecido por las heridas en el cuello: su figura es utilizada por Spielberg como un canto al heroísmo, un cobarde que termina sacrificándose por todos y paga con la muerte. Sin embargo Blithe fue herido en el hombro derecho, y sobrevivió, luchó el resto de la guerra y llegó incluso a combatir de nuevo como sargento en la Guerra de Corea. De hecho tuvo hijos y sólo murió en quirófano en 1967 por una úlcera.

Ése fue un detalle más de la larga lista de cambios “por guión” que se originaron en la serie. Todos ellos elaborados para la reconstrucción política de la memoria; esto no elimina fuerza o justificación al sacrificio de aquel día, sino que incide en cómo el arte reconstruye a su manera los elementos de la realidad para poder transmitirla. La propaganda también se confundió entonces con muchas otras operaciones. Basta recordar películas como ‘Casablanca’ u ‘Objetivo Birmania’, filmadas en plena guerra, para comprender cómo trabajaba Hollywood al servicio de la causa. El resultado es la épica de un momento histórico que nunca podrá ser captado en todo su horror por el cine o la televisión. Quizás sólo las fotografías de Capa, el rostro desencajado y aterrado del soldado en el agua sea el que mejor lo resume todo.