La agricultura fue una revolución que no ha sido realmente ponderada hasta tiempos recientes, cuando una nueva perspectiva integral ha permitido darle el valor que tuvo, con cambios que afectaron al ser humano incluso a nivel genético y anatómico, a su organización, a sus sentido de la existencia y su forma de relacionarse con el planeta. La auténtica y genuina revolución. El primer salto, el momento en el que el ser humano ya no era esclavo de los ciclos naturales, sino que los controlaba en su beneficio. Sin embargo no fue tan positivo, al menos desde la perspectiva moderna.

Hagamos un poco de pedagogía: antes de la agricultura el ser humano era una especie que daba pena por su fragilidad, semi nómada, escasa, de estructura básica y con una cultura exigua adaptada a su propia forma de existencia, sin más ambición que dejar su rastro en cavernas y algunos utensilios, esclavizada a las idas y venidas de las manadas de herbívoros que cazaba, de los frutos del bosque y ocasionales tubérculos que recolectaba de manera aleatoria para completar una dieta tan magra como primitiva. Éramos unos cafres, en todas las acepciones de un adjetivo tan negativo. Poca cosa. Muy evolucionados, sí, pero extremadamente primitivos. Sí, teníamos el fuego, pero su posesión y control no había hecho evolucionar mucho a la Humanidad, si acaso calentábamos la comida para eliminar toxinas, ahuyentar a los depredadores, iluminar la noche y calentarnos en el invierno. Habíamos aprendido a tallar piedras, huesos, a fabricar cordeles y armas para la caza, a domesticar a la especie original de lobos que luego serían los perros, ya entonces sabíamos lo que era una caña de pescar y que esos bichitos que se movían bajo el agua eran un buen sustituto de la carne de los cuadrúpedos que perseguíamos como niños de guardería por las praderas y bosques. Básicamente, el ser humano era esclavo de los ciclos naturales, como el resto de especies. No habíamos dado el primer salto. Nos limitábamos a parasitar el planeta sin transformarlo a nuestra voluntad (como ahora, para bien y para mal).

Éramos esa fórmula tan manida de “cazadores-recolectores” con una cultura cavernaria que era todavía más primitiva que la de las tribus perdida del Amazonas que sigue en al Edad de Piedra. Aquello fue antes incluso de la Edad de Piedra. No conocíamos la propiedad privada más allá de los pocos utensilios elaborados con nuestras manos, nuestro volumen de población era el que permitía la biología y las amenazas naturales. Teníamos pocos hijos, y la mayoría fallecía de hambre, frío o devorados por depredadores que nos tenían todavía en su dieta. Además la diversidad genética brillaba por su ausencia. Los casos de endogamia eran muy habituales, sobre todo porque los grupos apenas superaban la veintena y cuando se cruzaban casi siempre terminaban a cuchilladas por disputarse la comida, la zona de caza o las hembras para la reproducción, las cuales, por cierto, eran más fuertes y resistentes que las actuales mujeres. Ellas también cazaban, en contra del mito heredado de que se quedaban en la cueva o el poblado temporal, recolectando, tallando o cuidando de los niños. Un estudio genético reciente demostró que ellas tenían la misma estructura anatómica y muscular que un remero olímpico de hoy en día. Nos podían haber dado una paliza sin despeinarse.

El trigo, la primera planta “humanizada”, vital en Europa, Oriente Medio y el norte de África

Los humanos, de una manera cómica y llena de humor negro, dábamos pena. Pero iba a pasar algo muy concreto, un suceso que no fue como un estallido, sino un aprendizaje de siglos que en torno al 20.000 a. C y que tendría diferentes fases: el trigo y otras legumbres a partir del 9.500 a. C. en el mundo mediterráneo, el arroz en China en torno al 11.000 a. C., la caña de azúcar en Nueva Guinea en el 7.000 a. C., el sorgo en África en el 5.000 a. C., y en América la patata a partir del 8.000 a. C. A eso hay que añadir la domesticación del cerdo y la oveja (hace 13.000 años en Mesopotamia), las vacas (hace 10.500 años a partir del uro)… Hay muchas zonas oscuras en el cómo, pero sí en los ciclos: en un puñado de siglos se produjo un cambio gradual que fue nuestro propio Big Bang cultural. Ya no habría vuelta atrás. Y sobre todo, fue el cambio que permitió al ser humano pasar de especie sometida al ambiente a especie que modelaba dicho ambiente. Las plantas, conocerlas, cultivarlas y comérnoslas iba a tener consecuencias a casi todos los niveles: nuestra anatomía varió, nuestro sistema digestivo y linfático, la propia genética del Homo Sapiens mutó (el estómago, la química interna, la estructura muscular, el cerebro…), surgieron los primeros poblados permanentes que dieron lugar al sedentarismo, a las ciudades, a la cultura, la escritura, el cálculo, la jerarquía de control, y la propiedad privada. Y con todo esto la cultura, la civilización, la religión organizada más allá de las antiguas deidades de la naturaleza. Nacía el relato humano, una historia organizada para darnos sentido, para dominar la tierra, el agua y el ecosistema. El ser humano daba el gran salto que sólo anticipó con el fuego y los utensilios. Era lo que le faltaba para dejar de ser esclava de la naturaleza. Para bien y para mal, el Homo Sapiens se adueñaba del mundo.

Esa época tiene un nombre: Neolítico. Tan fundamental como desconocida para el público, obsesionado con sus tradiciones, leyes, ideologías y creencias. No importa qué hacíamos antes de saber escribir, leer o construir ciudades. Pero es fundamental. Esa etapa de transición entre la Prehistoria y la Antigüedad. Porque toda nuestra civilización (y da igual ser asiático, europeo, africano o americano, aquí todos son iguales) se basa en esa bruma de miles de años (tanto tiempo casi como llevamos de Historia con mayúscula). Fue además la combinación de la agricultura con la ganadería (una forma de extender los conocimientos de la caza a una manera más efectiva de conseguir carne y otros recursos) lo que terminó de poner a la Humanidad lista para despegar. Pero no fue algo casual. Nunca lo es. Fue un proceso gradual combinado con un efecto dominó, y lo que es más importante, surgió en varias zonas a la vez, lo que indica que o las técnicas ya se conocían de antes (con lo que el aprendizaje fue más gradual y menos explosivo) o bien hubo comunicación y difusión de ideas entre esas zonas. Es cierto que surgió primero en Oriente Medio, concretamente en el Creciente Fértil (los valles del Tigris y el Éufrates, pero también la costa mediterránea que hoy ocupan Siria, Líbano e Israel), para luego expandirse hacia el norte de África, Asia, Europa y luego América. En el arco mediterráneo el héroe fue el trigo, en Asia el arroz, y en América el maíz.

Arrozal en Asia: el motor de Oriente fue esta planta, adaptada a la perfección al clima

Y como hemos mencionado, no fue casual. Hace 10.000 años (cuando arranca de verdad la revolución agraria) el clima había cambiado. Empezaba el nuevo y más largo interregno templado y cálido entre glaciaciones, había abundancia de agua dulce, las zonas climáticas cambiaban y la vegetación se expandió hacia zonas antes ocupadas por estepa semiárida. Era el escenario natural perfecto para que las plantas salvajes comestibles (como el trigo) se expandieran sin parar. Por aquel entonces ya recolectábamos los frutos del trigo para alimentarnos, sabíamos que esas plantas se podían comer y transformar en polvo para cocerlo y comérnoslo, que llenaba el estómago. A día de hoy muchos dietistas concluyen que la dieta primitiva era tan buena o incluso más efectiva que la actual: ingeríamos más proteínas (también las quemábamos más), y la combinación de pescado, carne y frutas era casi perfecta. Y sin embargo, nos dio por las plantas. Lo cual no tiene por qué ser positivo. Aquí empiezan las lecturas modernas de un proceso que surgió por interés biológico, pero cuyas consecuencias juzgamos miles de años después.

Lo que está claro son las consecuencias. Las podemos agrupar en cuatro bloques: urbanización, economía, genética y demografía. La primera es bastante obvia: la agricultura obliga a cultivar tierras fijas sobre las estaciones climáticas, aprovechando los ciclos de germinación vegetal derivados de estas estaciones. Así pues ya no hace falta perseguir a los animales durante cientos de km. Nos quedamos fijos en un sitio. Así pues tenemos que construir algo más sencillo que una cueva, y a ser posible cerca de los campos de cultivo y de los ríos, lagos o fuentes de agua dulce. Por lo tanto nacen los poblados, que con el aumento de población (hay excedente de comida, quizás no tan fuerte como la de la caza, pero sobra, y crece el número de individuos) se expanden y crean las primeras ciudades, construidos alrededor de un lugar público y de los almacenes donde se custodia el excedente. Ya somos sedentarios. Y con el núcleo concentrado de humanos nacen las ciudades, con ellas la cultura, la política, las religiones organizadas… Ya empezaba el efecto dominó absoluto.

La economía también cambió de forma definitoria, porque propició el trueque a una escala aún mayor (cambiar animales por utensilios, producción o derivados por otros bienes) y algo aún más importante: la sobreproducción sentó las bases de un pequeño comercio incipiente. La economía pasaba del nivel de subsistencia a otro más complejo y determinante donde se propició la necesidad de control de la producción; esto llevó a la contabilidad en los almacenes y la custodia de la propiedad. De ahí se pasó a la opción de comerciar, pero sobre una base abstracta y no sólo como trueque. En el Neolítico no había un sistema comercial o de moneda, pero las bases necesarias para que apareciera ya estaban colocadas. Eso propició también cambios demográficos importantes: al haber más comida se disparó la curva de reproducción humana, que superó la frontera de la mera supervivencia para expandirse. Más allá de los beneficios o no de la nueva dieta, lo cierto es que había más recursos y se podía programar la alimentación a un año vista, sobre la base de los ciclos vegetales. Y la concentración en las primeras poblaciones masivas permitió también concentrar la gestión y dar pie a una mayor seguridad, a la vez que aparecían nuevos problemas asociados a ese cambio.

Las herramientas del Neolítico, que apenas cambiaron en los siglos siguientes

Esto nos lleva a uno de los cambios más fundamentales ligados a la agricultura. Doble. Por un lado la propia modificación de la anatomía humana y por otro la irrupción de un enemigo que antes sólo había asomado la nariz en la especie: las epidemias. La vida junto con el ganado propició una larga serie de enfermedades nuevas que dieron el salto biológico entre especies: el contacto continuo permitió que se acoplaran a nuestros cuerpos y nos diezmaran. No hay datos concretos sobre epidemias en el Neolítico, y es probable que el cambio no fuera salvo a largo plazo, como una explosión en la Antigüedad. Lo cierto es que aparecieron también las ratas y los insectos, atraídos por la concentración urbana que producía desechos y almacenamiento de comida. La especie, que por su enorme expansión y diversificación inicial se había quedado a resguardo de gran parte de estas enfermedades (si un grupo aislado enfermaba era complicado que generara el efecto de propagación que sí se daría en una ciudad o red de ciudades), se dio de bruces con uno de sus peores enemigos, contra el que todavía lucha de forma incansable y que se encarna una y otra vez en sucesivas oleadas (la peste, viruela, sarampión, gripe, SIDA, ébola…).

Pero más importante aún fue la transformación genética de nuestra anatomía. El Homo Sapiens es omnívoro, es decir, su sistema digestivo, toda su estructura biológica está diseñada para digerir tanto vegetales como carnes. Básicamente somos capaces de comernos cualquier cosa que crezca o se mueva sobre el suelo, bajo el agua o vuele. Podemos comer incluso insectos. Nuestros sistema digestivo es muy sofisticado y al mismo tiempo vulnerable. Y uno de sus peores enemigos era el almidón, presente en los cereales y el arroz, la base de civilizaciones en Occidente y Oriente. Pero no sólo tuvo que modificar su química interna para ingerir los nuevos alimentos, sino que fue un giro total en su propia evolución, hasta el Neolítico una opción de ensayo y error en la que los humanos eran cada vez más altos, más resistentes. Entonces ya no hizo falta ser aguerridos supervivientes. La propia selección natural empezó a separar lo que necesitaba de lo que no: con la agricultura ya instalada en la fase final del Neolítico no era imprescindible una estructura física de cazador; así, hubo modificaciones genéticas en el metabolismo e incluso nuestra apariencia física.

El maíz jugó el mismo papel en América que el trigo o el arroz en Europa y Asia

Un estudio de hace varios años (2015) de la Universidad de Harvard y el University College de Dublín analizó el ADN de un grupo de 230 ancestros en Europa y Asia (en un rango temporal muy amplio, desde hace 6.500 años hasta el siglo IV a. C., ya en la Antigüedad) para observar la evolución del genoma en paralelo a la implantación de la agricultura. El análisis del ADN antiguo a partir de restos fósiles, con técnicas que hasta ahora no eran posibles, permite atisbar un panorama muy claro de cómo una pequeña variación puede desencadenar cambios a niveles muy profundos. El ADN de nuestros antepasados está deteriorado (oxidado) y fragmentado, por lo que se hace extremadamente complicado encontrar moléculas de más de 100 pares de bases, necesarias para hacer los estudios genéticos. Pero hay zonas que se conservan bien, como los huesos del oído interno, perfecto para el estudio. A partir de aquí es donde se ha podido aumentar el volumen de trabajo para comprender por qué nuestros intestinos variaron para metabolizar el almidón, por qué podemos digerir determinados lípidos y sobre todo, las consecuencias negativas de estas variaciones, como la diabetes.

El estudio era un registro abierto de cómo los primeros agricultores europeos, llegados desde Asia Menor y el sureste de la actual Rusia europea, evolucionaron y expandieron las nuevas técnicas. La modificación genética fue efectiva: varió nuestro tamaño físico, se produjo una importante modificación química del sistema digestivo que nos permitió digerir almidón (presente en las plantas) y lactosa de otras especies (vacas, cabras, ovejas), nos permitió mejorar la descomposición molecular de los hidratos de carbono, y empezó un largo camino de mutación que abarcaría desde el color de la piel (varió la forma en la que sintetizamos la vitamina D) e incluso rasgos físicos como el color de los ojos. El ser humano se quedaba allí donde podía cultivar, y si hacía frío tenía que seguir en ese territorio, por lo que nuestros cuerpos variaron drásticamente para adaptarse. Y lo hicieron además en un periodo extremadamente corto a nivel biológico: no hablamos de millones de años, sino de apenas 3.000 o 4.000 años, que es menos que un suspiro a nivel evolutivo. Más importante aún: se modificó nuestro sistema inmunitario para hacer frente a las nuevas amenazas víricas e incluso de los riesgos de comer algunas plantas.

Así pues, la verdadera clave de la revolución agraria fueron esas modificaciones biológicas. Gracias a tener a nuestra disposición de una mayor cantidad de alimentos y, además, poder cocinarlos para preservarlos o eliminar toxinas, permitió acceder a mayor cantidad de glucosa, el combustible de nuestro cerebro. Al tener más el ser humano pudo desarrollar mejor su cerebro. Literalmente la agricultura nos hizo más inteligentes, o cuando menos, permitió al cerebro sofisticarse. Antes de la revolución verde obteníamos la glucosa de la ingesta de fruta, con carbohidratos simples; después del salto también pudimos asimilarlo tras la digestión del almidón (carbohidrato complejo) presente en el grupo de tubérculos y plantas que son la base de la dieta agraria, como trigo, cebada, centeno, maíz, arroz, patatas, batatas, ñame, yuca, avena, maíz, quinoa, kamut, espelta, alubias, lentejas, etc.

Caña de azúcar, otra de las plantas básicas

Sin embargo, existe cierto pesimismo divulgativo sobre esa revolución. No la ven como un proceso lógico y útil. Es probable además, como señala el libro ‘Contra las semillas: una historia en profundidad de los primeros Estados’ de James C. Scott (Universidad de Yale), que tengamos una percepción falsa. El verdadero ganador de la agricultura y la ganadería fue el Poder, que encontró la manera de asentarse definitivamente más allá de la tribu. Según este ensayo, los estudios genéticos de los cazadores-recolectores demuestran que estaban mejor alimentados y que la supuesta vida de peligros no se esfumó con el sedentarismo, ya que fueron sustituidos por otros (guerras por los recursos, pandemias, sometimiento al ciclo de cosechas que dejaba sin comer a miles de personas si salía mal la de ese año…). La genética humana también cambió, supuestamente, para peor: nos hicimos más frágiles anatómicamente porque la dieta perdió carga de proteínas, y sobre todo vulnerables a enfermedades nuevas que nos diezmaban cíclicamente. En parte porque convivíamos con animales que nos transmitían sus parásitos. Es lo que Scott denomina “estrés nutricional” combinado con el hacinamiento del sedentarismo. Y de éste, a la lucha por los recursos. Podríamos llamar a este enfoque como “pesimismo agrario”.

Según Scott, fueron los desastres naturales originales o derivados de la agricultura (deforestación, explotación abusiva del agua, epidemias, malas cosechas que dejaban al grupo sin comer) lo que propició la aparición el Estado, visto por Scott y otros como una consecuencia negativa. Es muy relativo. Mucho, tanto que hay que colocar estas perspectivas como ideas más bien cargadas de ideología. Es como el perro que se persigue la cola sin parar: sin esa revolución no habría nacido la civilización como tal, ni lo que somos hoy. No todo es malo, a pesar del daño que causamos como especie. Hemos evolucionado para mejor, arrastrando defectos antiguos o creando nuevos. Y Scott no es el único: Yuval Noah Harari, autor del ensayo bestseller ‘De animales a dioses’ (Editorial Debate, 2014), asegura que la agricultura fue un fraude en toda regla, ya que eliminó la libertad de movimientos y la adaptabilidad humana al medio y lo esclavizó a la tierra y el agua, sometiéndolo a los nuevos Estados, religiones y necesidades. Los campesinos estaban más estresados que los cazadores. Además fue un proceso reversible: según Scott y Harari, la agricultura no fue definitiva, en los mismos grupos se dieron ciclos alternos, en los que los poblados eran abandonados para cazar y volvían para cultivar. Un proceso mixto que duró siglos antes de que se asentara como la forma única, con luces (permitió alimentar a mucha gente y crear un ecosistema artificial diseñado por y para el ser humano, la ciudad) y sombras (enfermedades nuevas, dominación, guerras, estructuras de poder tiránico, sobreexplotación de los recursos…).

El trigo: de planta salvaje a llave de la civilización

Un reciente estudio de la Universidad de Tel Aviv (Israel), publicado en julio de 2017, logró encontrar los cambios genéticos que sufrió el trigo en el largo proceso de domesticación, de cereal salvaje típico de praderas en varios continentes a ser la llave del inicio de la civilización en el mundo mediterráneo. Todas las culturas del mar o conectadas con los grandes ríos de Oriente Medio vivió por y para este cereal, base de la agricultura hace 10.000 años. Fue uno de los ocho cultivos básicos del Neolítico junto con el farro, la cebada, los guisantes, las lentejas, el yero, los garbanzos y el lino. La “domesticación” del trigo provocó cambios en la latencia de las semillas, la morfología de las espigas (en el trigo salvaje se rompían, en el trigo actual se mantienen) y los ciclos de desarrollo de los granos. Las semillas del trigo silvestre se caen fácilmente de la planta, se dispersan; la propia planta es quebradiza y frágil. Bastó la selección y modificación por ensayo y error por parte de los humanos del Neolítico para que la planta mejorara: sólo cambiaron dos genes, y esa mutación moderna, forzada por el uso humano, dio origen al trigo domesticado, donde las semillas permanecen en el tallo (lo que permite la recolección) y la planta se hizo más resistente.

La comparativa genética ha permitido ver el salto y el cambio de una planta que de recurso recolector ocasional pasó a ser la base de una dieta que se extendía desde el Nilo hasta Mesopotamia, la costa mediterránea, Europa y Asia central. El estudio secuenció el genoma del trigo tetraploide silvestre (Triticum turgidum) para reconstruir los 14 cromosomas y así hacer la comparativa a partir de alto tan sencillo como el grado de resistencia, vital para las cosechas destinadas a consumo masivo humano. Estas modificaciones fueron clave para que poco a poco, generación tras generación, aumentara el control sobre la planta, que servía para procesar harina con la cual hacer pan y otros alimentos que fueron la clave. Al identificar los genes variables que dieron lugar a la especie doméstica, también se puede comprender mejor cómo es la planta y poder modificarla de nuevo para que haya más variedades y que siga siendo el sustento humano en el futuro.

El ser humano y el almidón, la clave del salto

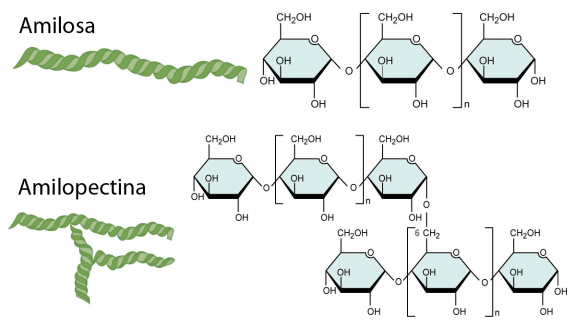

El almidón es una macromolécula de estructura cristalina compuesta de dos polisacáridos (amilosa y amilopectina) que enlazan miles de unidades de glucosa, que es a fin de cuentas el alimento fundamental del cerebro humano. Así pues, consumir almidones es básico, primordial. El aparato digestivo humano tiene un problema: es demasiado corto para ser herbívoro (para poder digerir la fibra con enzimas específicas), y demasiado largo para ser carnívoro (en los que la absorción es rápida y apenas hay fibras). Por usar una palabra adecuada, somos omnívoros con una variante única, “almidonívoros”, omnipresente en nuestra dieta. Nuestro intestino actual es el resultado de aquella modificación genética que llegó con la agricultura, una zona intermedia pensada para metabolizar el almidón. Las plantas nos cambiaron tanto como el consumo de carne millones de años antes.

De toda la familia primate el ser humano es de largo el mejor adaptado gracias a la enzima amilasa presente en la saliva humana y generada en grandes cantidades por el páncreas. El almidón empieza a ser metabolizado ya en la boca y no para hasta el intestino grueso. Si los alimentos son cocinados es todavía más eficiente, lo que explica por qué las dietas crudas no son muy recomendables. Incluso los jugos gástricos, una mezcla de ácidos que nos perforarían la mano de caer sobre ella, son producto de una mejora química pensada más para los almidones que para las carnes más fuertes (carne roja); un filete es bueno, porque aporta proteínas que de otra manera no se consiguen, pero una o dos veces a la semana como mucho, no todos los días. Porque nuestro cuerpo mutó para poder conseguir glucosa (no presente en las carnes) de manera más eficiente. El paso de cazador-recolector a agricultor fue mucho más profundo de lo que podemos llegar a creer.

Nace la propiedad privada y el poder central

Hay una cadena difusa sobre el mecanismo que generó lo que hoy consideramos algo inalienable, incluso bajo sistemas comunistas. La posesión material personal. Algo tan sencillo como decir “eso es mío” es relativamente reciente. Antes de la agricultura la propiedad privada no iba más allá de un arma, una piedra de corte, un trozo de madera modelado o hueso tallado, una piel o algo nimio que normalmente poseíamos porque era útil. Las artes decorativas eran escasas y ligadas casi siempre a la jerarquía tribal. No tenía sentido regular una propiedad privada tan escasa y relativa que no tenía peso en el relato del grupo. Los pocos recursos y posesiones eran compartidas para poder darle uso. La lógica instrumental mandaba: todo era de todos para evitar morirse de hambre, frío o necesidad. Pero entonces la agricultura permitió dos cosas: una, llenar el estómago sin mucho esfuerzo (desde luego menos que cazar), con lo cual ya teníamos tiempo y recursos para otras cosas, y la Humanidad ya sabemos que es hiperactiva; dos, acumular el excedente. Al producir más de lo que necesitábamos empezamos a almacenarlo, por si acaso. Para el invierno. Y ese excedente debía ser controlado, por lo que nació el control de los recursos por la vía de la posesión: los agricultores que producían eran dueños del excedente, que luego compartían o cambiaban por otras cosas. La propiedad privada permitía hacer trueque y conseguir otras cosas que no podíamos fabricar. “Es mío” pasó a ser parte de la sociedad humana.

Y no sólo la privada: con la agricultura aparecen los almacenes controlados por la jerarquía, los antiguos jefes tribales que evolucionaron hacia líderes, caudillos, nobles, reyes… Controlar la comida les permitía dominar al grupo, por lo que surgieron las primeras formas de dominación por el estómago, las más antiguas antes de las leyes, las ideologías o las creencias espirituales. El poder pasaba de dimensión tribal a estatal: los agricultores tenían su parte, pero le debían dar una porción a la jerarquía para los malos tiempos, los primeros “impuestos” que permitían financiar al poder, la defensa del núcleo de población y fundamentar el sistema de intercambios. No es de extrañar que los primeros sistemas monetarios se basaran en el peso de la producción agrícola. La civilización nacía con el “es mío, es tuyo”, lo que a su vez generó la necesidad de llevar un control contable, con lo que aparecían los primeros cálculos matemáticos y la escritura para llevar un control real de todo. Es una cadena muy difusa que a más de uno le parecerá aleatoria o interesada, pero es pura lógica. Si no tienes nada, no necesitas poseer. Fue el excedente lo que mató al ser primitivo.

La expansión de la agricultura coincide con la aparición de las primeras grandes civilizaciones